̓V N N X [ X ɁA ʋɁA u ׂɁA CX900 Ƃ V N N X p ] Ԃɏ Ă B @ 2016 N ͑ Ă B @ c c A ߂ Ă Ȃ B @ ܂ A Ƃ A Ȃ ȂŁA u ̓ [ h ] Ԃɏ 肽 v Ǝv Ă S ꎞ I ɂ Ă B @ Ȃ A [ h p ] Ԃ̐ϗ ͎U A g [ j O Ȃ Ȃ B @

A 2016 A ^ b N I 299 ɏo 邱 Ƃɂ āA S B @ ̂܂܂ C J I @ v B @

ŁA [ h M グ 邽 ߂Ƀ J j J h [ s O Ɏ t 邱 Ƃɂ ̂ B @

] Ԃ͌y Ȃ Γo ͑ Ȃ 邵 A n ł͉ 悭 Ȃ邩 炵 āA y Ƃ ` ł B @ n b L āA CX900 ͏d ( 13kg) B @ A i ̈ꕔ ς Ă A d ̂͏d B @ d Ă Ƃ́A Ȃ B @ ႟ A ʂłȂ Ȃ I @ c _ I I @

₢ ₢ ₢ ₢ A ꂶ A ς Ȃ Ȃ B @ J j J h [ s O ɂ͌y ʉ ȊO ɂ A i ֎~ Ă 邪 [ ^ [ Ȃǂ āj p [ 𑝂 Ƃ A i Ԃ ֎~ Ă 邪 G A X | C [ Ȃǂ āj C R 炷 Ƃ 邶 Ȃ B @ K ] Ԃ͕ n Ȃ K v p [ ͏d ʂɊW Ȃ B @ I @ ႟ A n p ̑ Ȃ A J j J h [ s O ĈӖ 肻 B @ n Ŗ ɂȂ ͉̂ A c c ͋ C R B @

́A ] A o ͂ Ɍ I ɉđ 邩 Ƃ Ƃɕ S Ă B @ l Ă݂ Ƃ Ƀu ׂŁA A { Ă B @ Ɛ ̂͋ C R ŁA h b v n h ̉ ̕ A ʏ̉ n u ׂł Ȃ蒷 Ԉ Ă B @ C R 炷 ߂ɂ́A G A X | C [ 邾 Ȃ āA O ʓ e ʐς 炷 Ƃ A u c i l Ԃ ܂ށj ̌` ς Ȃǂ B @ G A X | C [ ͌` ς A v ͎ t Ȃ ł ` Ă 悢 킯 B @ n Ƃ ̂͂ ̂ ̑O ʓ e ʐς 炷 Ƃɖ𗧂 Ă Ǝv B @ n Ƃ Ƃ͑ ɂ āc c

܂ A Ƃ A n Ƃ Ƃ 悤 ȋC ̂ŁA ŋ߂͉ n Ă 鎞 Ԃ̂ق C B @ A S Y Ƃ A Ƃ Ắc c x 0 ̐M ̏o ͑ ̐l Ɠ ̐ A 20km/h ` 30km/h i ϓI ɂ 25km/h j ɒB Ɖ n 悤 ɂ Ă B @ n Ƃ ̂ Ƃ̌o ̖ڑ A 110W 22km/h 炢 A210W 30km/h 炢 ŏ q ł 悤 Ɏv B @ ۂɂ́A ɃA b v _ E A A H ʂ̃f R { R ȂǗl X ȑ s R B @

A g ̂̔ C R ͔ ɑ傫 A Ɍ ł Ƃ 낪 Ȃ H @ A O ւ B @ O ւ͎ ] Ԃ̐ [ ɂ āA C ̕ǂ ̂ B @ ւ́A r ɂ 邵 A N N ߂Ƀy _ ē Ă 邵 A V [ g | X g 邵 A ł ̂ ^ ₾ B @ āA O ւɓ āA ʂ { ɂł ̂ m F Ă݂ Ǝv B @

ŏ Ɏg Ă O ւ̓J [ u őΌ Ԑ ͂ݏo Ă g b N āA ̎R Ǝv ΐς݂Ɏh Ƃ ɁA ό` B @ ܂ A ό` Ƃ Ă A 200 q ̃u ׂɍs āA70 q n _ 炢 A 130 q قǑ ŋA Ă 邭 炢 ̏ ȕό` A C s \ ʼn ꂽ ̂ł ߂ B @ ̌ g Ă ̂ ARAYA AR713 Ƃ z C [ B @ ʂ̃A ~ z C [ B @ f ʂ ʂ̍ ̂悤 B @

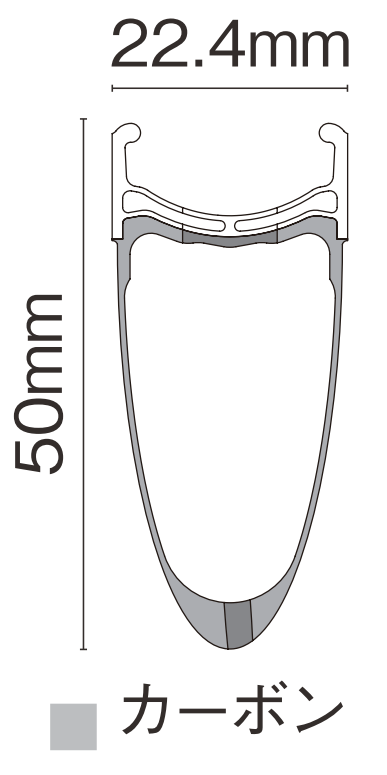

ǂ z C [ ɕς 邩 ƍl ɁA C R 炷 Ȃ f B X N z C [ A o g z C [ A f B [ v z C [ Ȃǂ B @ A f B X N z C [ ͉ ɂ͔ Ɋ Ȃ 炵 B @ ɑO ւ̓X e A O s 킯 A ʓI ɂ ւɃf B X N z C [ ̗p Ă Ă A O ւɂ Ă ̂͌ Ƃ Ȃ s ̗p B @ o g z C [ ́A o 肵 Ă 鎩 ] ԉ A A ͏d ƌ Ă ̂ŁA s ̗p B @ āA f B [ v z C [ ɂ 邱 Ƃɂ B @

] ԉ ̃c [ O Ō ̂ FULCRUM ȁB @ J p j Ƃ ZIPP Ƃ MAVIC Ƃ 炵 B @ b Ă ƃG B @ ̕Ό A SHIMANO Ȃ A o Ȃ Ă A قǂقǂ̍ \ ȃ m [ X Ă Ǝv Ă ̂ŁA r b N قǍ \ Ȃ ǁA ̂ Ă B @ ĂȁA ƂŖڂ ̂ A WH-RS81-C50-CL B @

d ʂ́A Ԃ̂ m Ɣ r Γ R ɏd B @ A ̓ [ X ł͂Ȃ A u ׂ ʋɎg ̂ł͂Ȃ Ǝv ăR I ł݂ B @ A ʋΘH ͐M Ƃ w E ͐ B @ ǃ N ɂ͂Ȃ Ȃ āA 邩 킩 Ȃ B @

ɂ́A 킯 ł Ȃ A 𐮂 H 𑖂 đ 肷 邱 Ƃ ł Ȃ B @ āA ʋΘH ő 肵 Ă݂邱 Ƃɂ B @ R ɐM A ^ C ~ O A āA J ~ A ǂ A R ɂ g i ɂ Ă g b N ŁA h t e B O ɂ͍œK j ̌ ɂ Ƃ ł Ƃ B @ ȃm C Y ͉ Ε ω Đ^ ̒l ɑQ ߂ Ǝv ̂ŁA Ȃ āA f [ ^ Ƃ B @ Ȃ A ͕ Ȍn Ȃ ̂ŁA g p ͉̂ Z ς Ă Ȃ B @ { ́A W Ƃ A w ̕ l ݂ Ȃ̂ Ƃŕ] ł n Y A ׂĂ ł Ȃ ̂ŁA O t Ɖ Z ς g Ă Ȃ B @ ̕ ̎ f [ ^ ̂Ƃ ɁA u Ƃ ̂ŁA Əڂ ͂ Ă Ƃ 肪 B @

̒ʋR [ X ́A ĂɒZ ق A 10 A11 A 13 A 19 ƌĂԃR [ X B @ ł 邯 ǁA Ă 12 14 15 A ̎l ɏW ꂽ B @ H ƕ H ŊT Z 100m قǍ ̂́A Ԃő 郋 [ g 𑖍s Ă 邩 炾 B @ ǂ Ƃ Ƃ ƁA u ʍs E ] ԏ v ĂƂ ́A ʍs s 邩 炾 B @

Ђ͎ 猩 Đ ɂ ̂ŁA o Ύ ͂قړ 琼 đ A Ⴍ Ȃ Ă Ƃ [ g B @ ʓ| ̂ŁA X ^ [ g ̕W 𐳂 Ă 킯 ł͂Ȃ A ̎ o 킯 A o 30 b ̕W ΕW 12m Ƃ A ̌ 𑊑ΕW Ƃ ďW v B @ csv t @ C ł̕W m P ʂ A Z ς A Ȃ߂炩 ȕW Ȑ ɂȂ B @ Ƃ ꂢ ɂł ̂́A o Ă 悻 11 q 悩 n ܂鏬 ł ς肾 A ͋ B @ Ƃ ǂ j ̂悤 ɔ яo Ă ̂͂ Ԃ ُ l e Ă ̂ Ǝv B @

Ō ͒ ֏ ɓ Ē ߂ 킯 A œ ̂ ͏I n Y Ȃ A S Ă 蓯 ̂ ̑ ŏI Ă 킯 ł͂Ȃ B @ Ƃ ̂ Ђ 10 K Ȃ̂ŁA ̕ E ĕW オ Ă B @ ̂ ͂ ꂭ 炢 i 200m 炢 j ̌덷 邱 Ƃ O ɓǂ ł B @

Ƃ肠 A Ȃ Ƃ Ƃ A H ŁA p ^ [ 13 Ƃ B @ ̏o ̗[ ܂ɂ 邪 A Ă ͒ 08:00 ` 08:40 炢 𑖂 Ă Ǝv B @ H 17:30 ` 22:00 A ̒ ̕ω 傫 Ǝv ̂ŁA Ǝv B @ 2016 N 4 9 ` 2016 N 12 13 ̊ԂŁA R [ X 13 ŏo 65 ̃f [ ^ B @ A ̃R [ X p ^ [ ŏo 肵 Ƃ ͊܂܂ Ă Ȃ B @ C ͂ 90psi āA T ԂɈ x B @ ^ C ̓p i [ T [ ̃N [ U [ v X B @ ` [ u ͗ Ƃ R'Air Ƃ ̂ŁA o u RS-81 ɂ 80mm ̃ O o u AR713 48mm ̃o u Ƃ ƈႤ A ȊO ͓ 悤 ɂ B @

csv t @ C ͌ 킩 悤 ɁA { ͏o Ă ̌o ߎ Ԃ Ύ B @ ɑ āA o Ă ̓ ̂肪 km P ʂŐ x 1/1000 ŋL ^ Ă A ܂ m P ʂŎc Ă B @

ŁA ̂ Ƃ B @ 悻 13km Ȃ̂ 13,000 _ ̃f [ ^ ƍׂ 悤 Ɏv ̂ŁA 10m P ʂɊۂ߂ĕ ς Ă B @ g X N v g ɒu Ă ̂ŁA e L g [ Ɏg Ă B @

x 0 A ܂ ~ ܂ Ă Ƃ ͈Ӗ Ȃ ̂ŁA ͍폜 B @

ۑ Ă f [ ^ f B N g 13a AR713 ő Ƃ ̃f [ ^ ŁA 13ar RS81 ő Ƃ ̃f [ ^ B @ csv 킩 ʂ A S P C f X Ȃǂ 肷 邪 A Ȃ ̂ŁA u Ă B @

{ ́A ̑ x ͂ ̂Ƃ ͑ ̂ x ̂ A ςƕW 狁 ߂ Ǝv B @ ƌ A S Ẵf [ ^ ̂ŁA w ̕ l ݂ 75 ̍ō ɓ Ƃ 납 25 ̒N ł 悤 ȂƂ A x ɔ䂵 ăp [ Ȃ i ō ɗǂ j A x グ ɂ̓X Q [ ςȂƂ ܂ł̂悤 Ȑ o 邩 Ǝv āA ׂĂ݂ Ƃ ł Ȃ B @ v Ɗw łȂ ̂ł킩 킯 Ȃ B @ ǁA 悭 킩 ܂W ߂ďW v Ă݂ B @

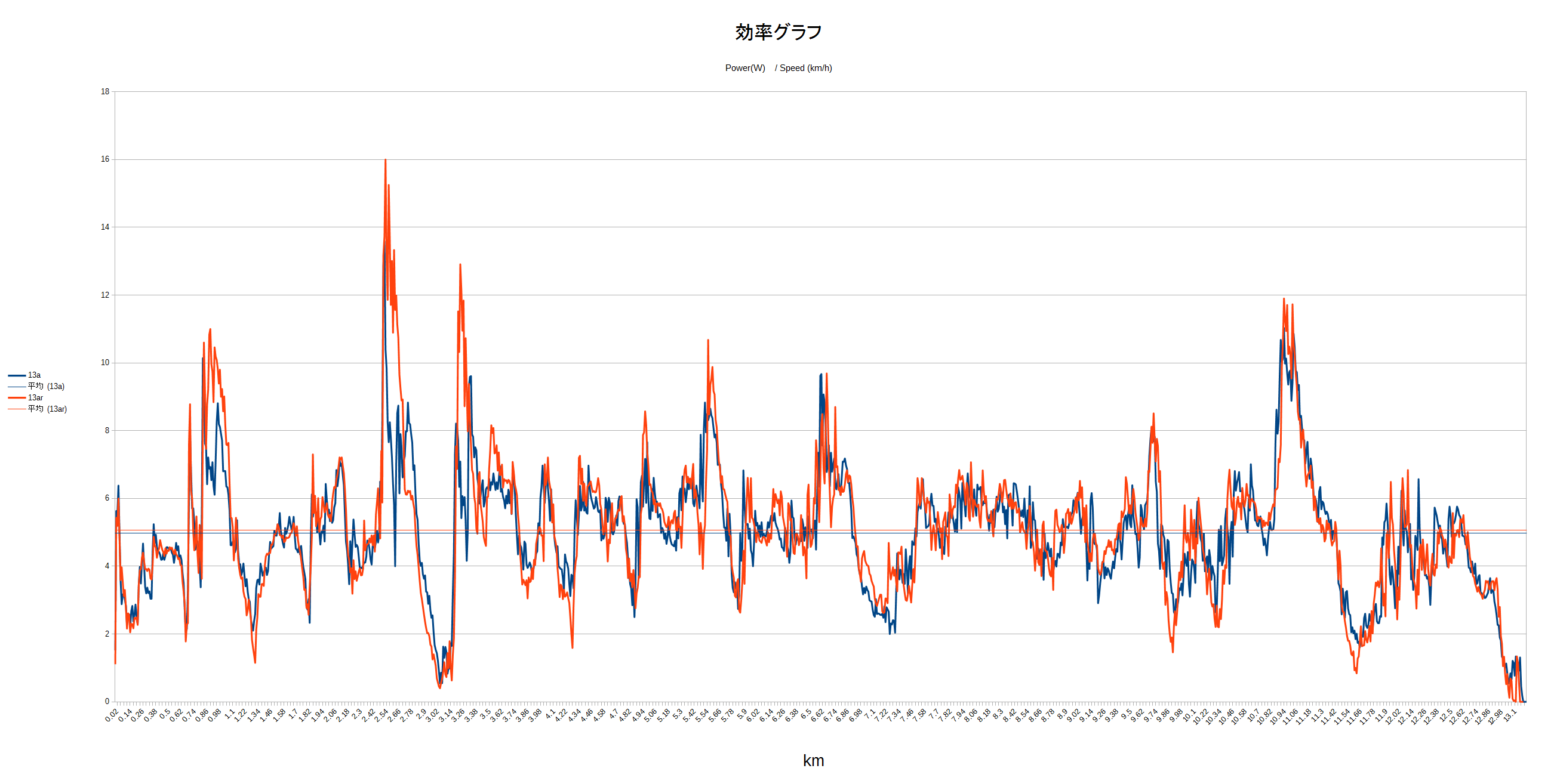

p [ W x km/h œ ̂ ̏ꏊ ʂɏW v ̂ ̐} B @ O t Ƃ Ă͉ ɍs قnj ǂ B @ ܂ A 10W 10km/h ł i 1 j A 10W 100 q/h ł i 0.1 j ق ǂ Ƃ Ƃ B @

} ̓N b N Ɗg 傳 n Y

13a AR713 ő Ƃ ̃f [ ^ ŁA 13ar RS81 ő Ƃ ̃f [ ^ B @

O t Ă ǂ ォ 悭 킩 B @ ŁA ϒl Ă݂ ƁA 悻 5 ̂Ƃ ɁA Ƃ B @ 100W ̂Ƃ 20km/h ̑ x Ă Ƃ ˁB @ v I ɍ 邩 ǂ ͂킩 A ɂ 肻 B @ Č A f B [ v Ȃ AR713 ̂ق A ǂ B @

͂ ܂ ς Ƃ ƁA x ͂ǂ ȂH @ ƂȂ B @ ۂɂ͑ ق G Ɍ ܂ Ă 邩 炵 āA B @

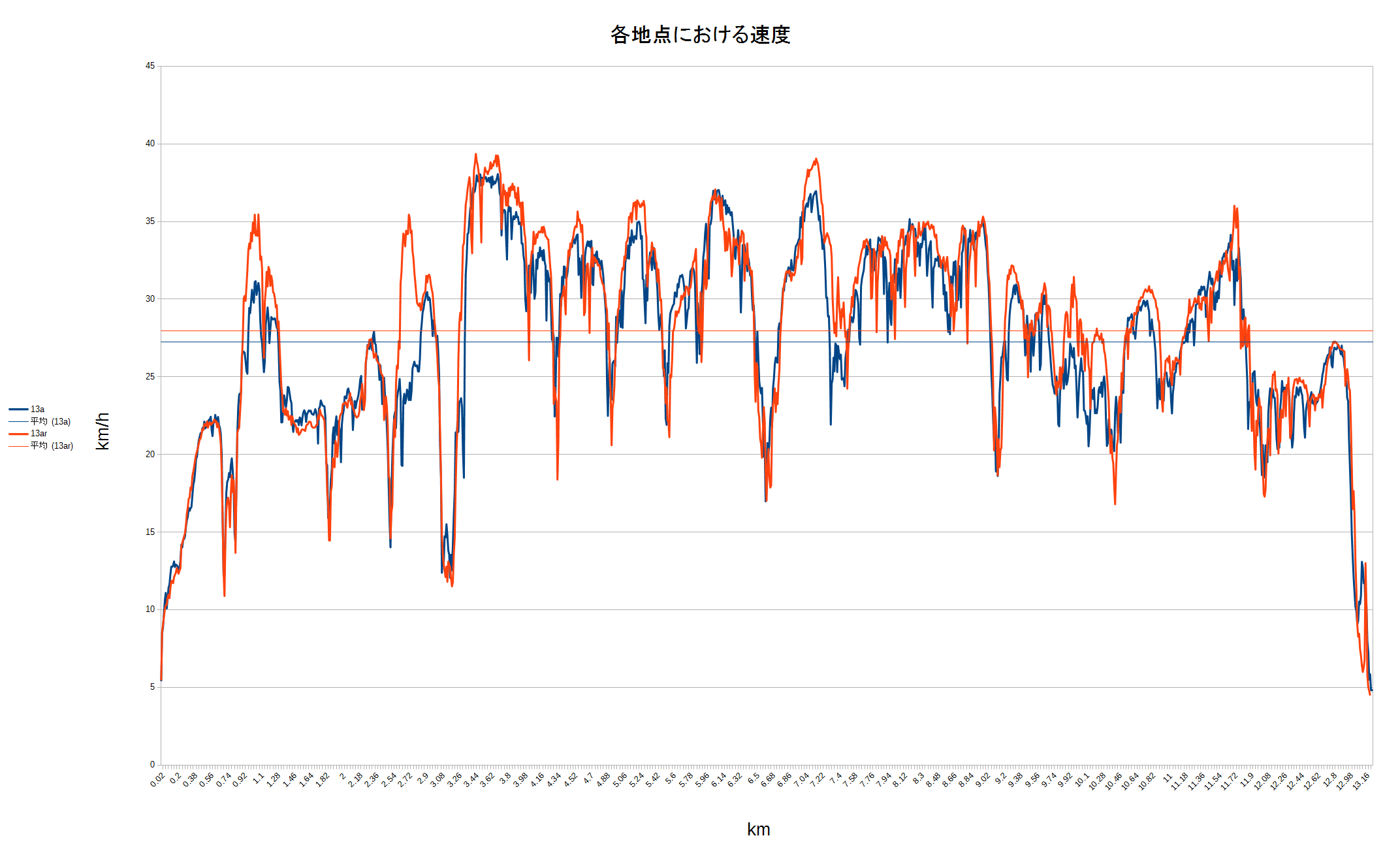

} ̓N b N Ɗg 傳 n Y

13a AR713 ő Ƃ ̃f [ ^ ŁA 13ar RS81 ő Ƃ ̃f [ ^ B @

x ɂƂ ė Ă Ƃ ͂ 炭 M B @ A Ɓc c 瑖 n ߂āA Ƃ̋ߏ ł 15km/h o ĂȂ āA } } ` Ƀo o Ă B @ Ă A Z X ׂ̍ H n ŃX s [ h o R 낤 H @ N яo ė ~ ܂ Ȃ B @ ܂ A ͒u Ƃ āA 400m 炢 ̂ 肩 瑬 x B @ 800m 炢 ŏ ̃X ^ [ g _ b V | C g B @ ̐M ɂȂ Ă A K đ Ȃ Ǝ ̐M ͐i 悻 400m 炢 j Œʉ߂ł Ȃ ̂ B @

M ʉ߂ Ə X X ʂ A 悻 2.5km ̐M łƂ܂ āA 炪 ܂ X ^ [ g _ b V | C g B @ H o 悤 ɐ ʂɐM āA \ ȌX B @ M Ɠ ɃX ^ [ g 200m ̐M M ̊Ԃɒʉ߂ ̂ B @ ` ^ Ă Ɠ R Ɉ B @

3 q t ߂ɓ 傫 Ȍ _ āA Ɩ{ i I q ` W B @ ̃r ~ [ ȃA b v _ E J Ԃ Ȃ A -0.1% ̉ Ƃ 邩 ǂ 悭 킩 Ȃ قƂ Ǖ n ȓ ̂ 𐼂i ށB @ 11km Ǝ O ̋ ̃^ g ŐM ʉ߂ Ƃ 悻 700m ̋ Ȃ A ܂ł Ƃ w ^ Ă āA 40km/h 悤 ȑ x ͂ o Ȃ @ Ō ́A [ Ē ֏ ֓ B @

H @ O ̂ Ȃ R [ X ̊ z ͂ A O t 牽 ǂݎ 邩 āH @ X } k A ǂݎ ͎̂ ̓ _ B @ ϑ x ́A AR713 RS81 ̂ق Ƃ Ď B @ ہA O t ̎R łقƂ ǂ̂Ƃ RS81 ̂ق ɂ 邩 A RS81 ̂ق Ƃ 킩 B @

킩 邱 Ƃ́A x ㏸ X ɂ Ƃ A Ȃ킿 E オ ̂Ƃ ł AR713 ̂ق ɂ Ƃ 둽 B @ ǂݎ 邱 Ƃ AR713 ̂ق \ ͗ǂ Ƃ B @ ́A RS81 ͑ x ܂ŁA ̂肪 K v Ă Ƃ ȂƁB @

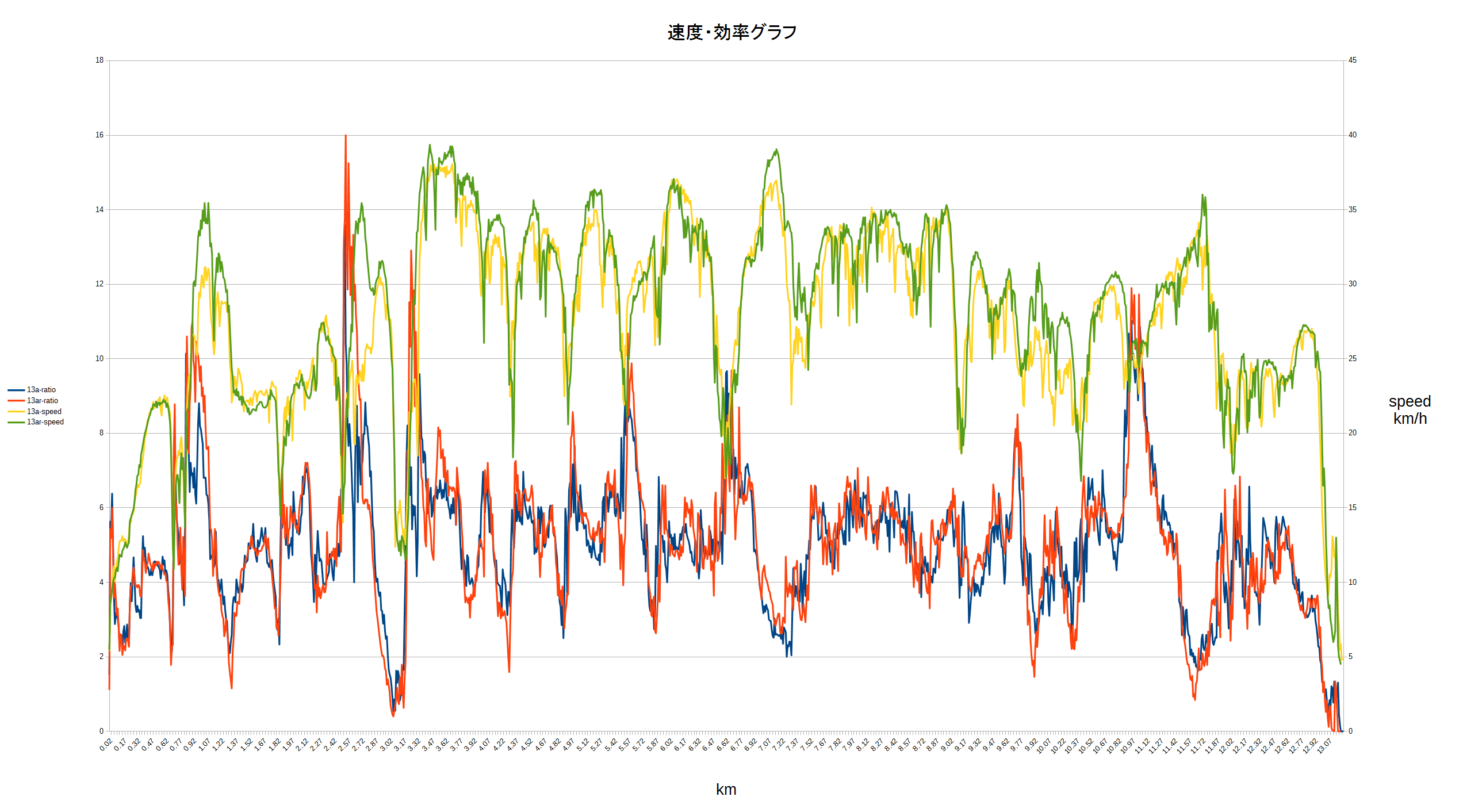

r ̃O t Ƒ x r ̃O t ̂ Ă݂ i } j 킩 B @ ͈Ӗ Ȃ ȁB @

} ̓N b N Ɗg 傳 n Y

13a AR713 ő Ƃ ̃f [ ^ ŁA 13ar RS81 ő Ƃ ̃f [ ^ B @

܂ A ʂ ׂĂƂ A X s [ h o ɂ A AR713 RS-81 ƂŌ ͂ ܂荷 Ȃ A ϑ x RS-81 ̂ق B @ ܂ ́A M Œ ~ Ă Ƃ A Ɖ ܂߂āA AR713 ͂ 悻 27km/h A RS-81 ͂ 悻 28km/h ő s ł Ƃ B @ ́A ǂ ܂ ς Ȃ A RS-81 ̂ق p [ K v 낤 B @

Œ ڂ͕ ϑ x ɍ ̂ɁA p [ Ƒ x ̌ ͂ ܂ ς Ȃ Ƃ Ƃ B @ ǂ Ƃ Ƃ ƁA x オ ƁA C R ͑ x ̓ ɔ Ⴗ 炵 B @ Ƃ Ƃ́A 27^2 : 28^2 729 : 784 c c ܂ A RS-81 ̂ق 7.5% قnj 邭 Ȃ Ă n Y ł B @ A O t ł 7.5% ̍ 悤 ɂ͌ Ȃ B @

Ԃ A RS-81 AR713 Ɣ r ƁA ȍ Ȃ A C R ̉e x ̓ Ƃ قǂɂ͌ Ȃ ł 肻 B @

ɂ Ă͌ ʂ̒ʂ AR713 ̂ق ǂ 悤 B f B [ v ł RS-81 ͊ ʂ AR713 傫 Ɍ B A 郊 ̎ ʂ 傫 ߁A ʂ 傫 A Ȃ킿 ɂ͑傫 ȗ͂ K v ł ƌ 悤 B

āA Ɠ v g A Z ς o 킩 Ȃ B @ āA ꂾ ŁA { ɍ ̂ H @ ̏͂̕\ Ɂu SHIMANO WH-RS81-C50-CL ͔ H @ v Ȃ ď Ă ̂ B @ Ș ݕs Ȃ Ƃ ęG z ł͂Ȃ ̂ H @ l X ȋ^ ₪ ̓ ̒ ł 邮 B @

Ƃ ƂŁA t 邱 Ƃɂ B @ ܂ A ̏ łȂ A u v B @ Q l ɂ Ă B @

L ̂́A ̏ꍇ A ʋΘH ͕ ϑ x ̓K o Ă ̂ŏオ 邪 A ς B @ ܂ A C ƒ ̐g Ƃ ẮA \ ے肷 ̂ł͂Ȃ ̂ŁA ƂƂ B @ Ă āA N ɂȂ ͑S Ȃ B @ ʂ Ƃ ̓u ׂ̃^ C ɕ\ Ă B @ 200km ̃u ׂł́A ŒZ ł 9 Ԕ 炢 A 8:34 ̋L ^ ł A 300 q ̃u ׂ 12:46 L ^ āA AR713 g Ă 5% ȏ㑁 Ȃ Ă B @ 400 q 600km ߋ ō ̕ ϑ x ɂȂ Ă B @ Ȃ ƕK R ̂ŁA d ʂ 낢 ɂȂ Ă n Y A ɖ Ă͂ Ȃ B A M ̏ Ȃ C i J A ԑ s 邱 ƂŁA ϑ x シ Ƃ A { ͎R ɂ͌ Ȃ z C [ ł Ă A J o [ ăg [ ^ ő Ȃ Ƃ ۂ N Ă B Ƃ 납 A ɂ͔ Ă悩 z C [ ł Ǝv Ă B

g p f [ ^ ͉ ̒ʂ B @ ƁA J b R 悭 v Ă A i ŁI j 肢 B @ ɂ͕ʂ̐ ŁA 邼 Ƃ Ă Ƃ Ƃ 肪 B @

W J ƃf B N g ł āA 13 ̂ق AR713 ̎ ̃p [ ⑬ x Ȃǂ̃f [ ^ t @ C Q ŁA 13R ̂ق RS-81 ̎ ̃f [ ^ t @ C Q B @ ̃X N v g őO s āA \ v Z \ t g ɐH 킹 ăO t B @

r o ߂ ܂ CSV t @ CԂ 厲 ̂ A ̂ 厲 ɕύX A ̂ 10m P ʂɕς Ƃ A W W 12m ɂ Ƃ ̃X N v g ͉ ̒ʂ肾 B @

#!/bin/sh

# X ^ [ g 30 b ̕W 12m ɂ āA ̂ 𒊏o A 厲 Ԃ 瓹 ̂ ɕύX

FILENAME1=$1

LINENUM=$(( $(cat $FILENAME1 | wc -l) -5 ))

TRUEHEIGHT=12

BASEHEIGHT=$( tail -n $((LINENUM -30 )) $FILENAME1 | cut -d , -f 9 | head -n 1 )

ADJUSTMENT=$(( TRUEHEIGHT - BASEHEIGHT))

tail -n $LINENUM $FILENAME1 | while read LINE

do

DISTANCE=$(echo $LINE | cut -d , -f 5 )

ALTITIDE=$(echo $LINE | cut -d , -f 9 )

echo $DISTANCE,$((ALTITIDE+ADJUSTMENT))

done

#!/bin/sh

# ̂ m P ʂ 10m P ʂɊۂ߂āA W m P ʂ cm P ʂɂ

FILENAME1=$1

FILENAME2=/tmp/alt0.csv

cat $FILENAME1 | sort -n > $FILENAME2

NOUSENUMBER="0"

LOOPCOUNTER=0

TEMPALTITUDE=0

TEMPDISTANCE=0

DISTANCE2=0

cat $FILENAME2 | while read LINE

do

DISTANCE1=$(echo $LINE | cut -d , -f 1 )

if [ $DISTANCE1 = "0" ] ; then

:

else

DISTANCE=$(echo "scale=2;("$DISTANCE1")/1" | bc )

if [ $DISTANCE = $DISTANCE2 ] ; then

ALTITUDE=$(echo $LINE | cut -d , -f 2 )

LOOPCOUNTER=$(( LOOPCOUNTER + 1 ))

TEMPALTITUDE=$(( TEMPALTITUDE + ALTITUDE ))

else

echo -n $DISTANCE2,

echo "scale=2;"$TEMPALTITUDE/$LOOPCOUNTER | bc

LOOPCOUNTER=0

TEMPALTITUDE=0

fi

DISTANCE2=$DISTANCE

fi

done

#!/bin/sh

# x 0 ܂ ~ āA p [ x ̔ v Z A 厲 Ԃ 瓹 ̂ ɕύX

FILENAME1=$1

LINENUM=$(( $(cat $FILENAME1 | wc -l) -5 ))

tail -n $LINENUM $FILENAME1 | while read LINE

do

SPEED=$(echo $LINE | cut -d , -f 3 )

if [ $SPEED != "0" ] ; then

DISTANCE=$(echo $LINE | cut -d , -f 5 )

POWER=$(echo $LINE | cut -d , -f 4 )

POWER2SPEEDRATIO=$(echo "scale=30;"$POWER/$SPEED | bc )

echo $DISTANCE,$SPEED,$POWER,$POWER2SPEEDRATIO

fi

done

#!/bin/sh

# ̂ m P ʂ 10m P ʂɊۂ߂āA 铹 ̂ n _ ł̑ x ̕ ς v Z

FILENAME1=$1

FILENAME2=/tmp/speed0.csv

cat $FILENAME1 | sort -n > $FILENAME2

NOUSENUMBER="0"

LOOPCOUNTER=0

TEMPSPEED=0

TEMPDISTANCE=0

DISTANCE2=0

cat $FILENAME2 | while read LINE

do

DISTANCE1=$(echo $LINE | cut -d , -f 1 )

if [ $DISTANCE1 = "0" ] ; then

:

else

DISTANCE=$(echo "scale=2;("$DISTANCE1")/1" | bc )

if [ $DISTANCE = $DISTANCE2 ] ; then

SPEED=$(echo $LINE | cut -d , -f 2 )

LOOPCOUNTER=$(( LOOPCOUNTER + 1 ))

TEMPSPEED=$( echo "scale=2;("$TEMPSPEED+$SPEED")" | bc )

else

echo -n $DISTANCE2,

echo "scale=2;"$TEMPSPEED/$LOOPCOUNTER | bc

LOOPCOUNTER=0

TEMPSPEED=0

fi

DISTANCE2=$DISTANCE

fi

done

#!/bin/sh

# ̂ m P ʂ 10m P ʂɊۂ߂āA 铹 ̂ n _ ł̃p [ ̕ ς v Z

FILENAME1=$1

FILENAME2=$2

cat $FILENAME1 | sort -n > $FILENAME2

NOUSENUMBER="0"

LOOPCOUNTER=0

TEMPRATIO=0

TEMPDISTANCE=0

DISTANCE2=0

cat $FILENAME2 | while read LINE

do

DISTANCE1=$(echo $LINE | cut -d , -f 1 )

if [ $DISTANCE1 = "0" ] ; then

:

else

DISTANCE=$(echo "scale=2;("$DISTANCE1")/1" | bc )

if [ $DISTANCE = $DISTANCE2 ] ; then

RATIO=$(echo $LINE | cut -d , -f 4 )

LOOPCOUNTER=$(( LOOPCOUNTER + 1 ))

TEMPRATIO=$( echo "scale=2;("$TEMPRATIO+$RATIO")" | bc )

else

echo -n $DISTANCE2,

echo "scale=2;"$TEMPRATIO/$LOOPCOUNTER | bc

LOOPCOUNTER=0

TEMPRATIO=0

fi

DISTANCE2=$DISTANCE

fi

done

RS-81 ͑O ւ ĂȂ B @ [ A Č ʂ 邩 킩 Ȃ Ă 傤 Ȃ B @ Ƃ ͕̂\ ̗ R ŁA ̓p [ ^ b v ő 肵 Ă 邩 A ւɂ͂߂ Ȃ B @ ւ RS-81 ɂ A p [ ł Ȃ B @ ĂȂ ƂŁA O ւ ˁB @ A ̎ ] Ԃ CX900 Ƃ V N N X p ̎ ] ԂȂ A 郍 [ h o C N Ȃ B @ Ƃ t g t H [ N Ƃ V [ g | X g Ƃ n h Ƃ u [ L i J ` u [ L ˁj Ȃǂ̋ C R l Ă Ȃ B @ ڎw Ȃ A [ h o C N ɏ Ċ ł ȁB @

Ƃ ƂŁA I B @ E ӌ E z } B @

[ A łł 鑪 Ȃ Ă݂ B @ Ȃ A @ ނ ݂ Ă Ƃ Ȃ ˁB @ ȂA Ă鎩 ] Ԃ CX900 ̈ 䂫 肾 炳 B @ A Ɋ t Ă āA 肵 Ƃ k B @ ȏ A { ɏI B @

(SHIBATA Akira) , { T C g p ̍ۂɋN 邩 Ȃ s v ɑ , ؐӔC ܂ .